Pour visionner le deuxième petit film que nous vous proposons, cliquer ici

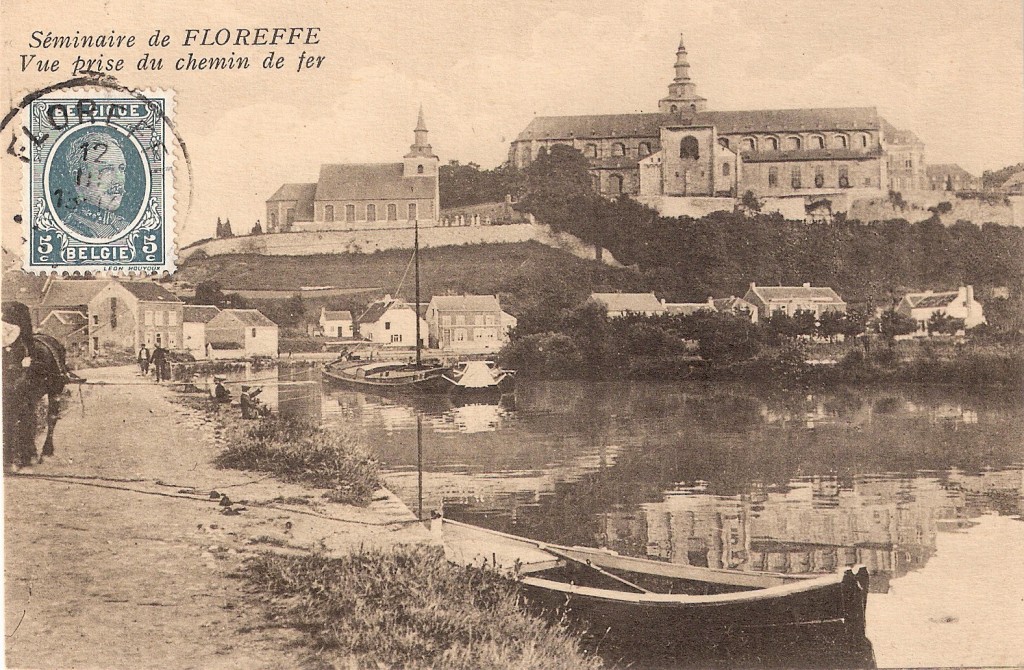

Les élèves de la rhéto 57-58 ont pu participer à deux expéditions mémorables avec leur professeur de poésie, l’abbé Henin. La première, en juillet 1957, en Allemagne jusqu’à Coblence ; la seconde, en juillet de l’année suivante, en France jusqu’à Vézelay. La vidéo de 3 minutes que nous vous proposons concerne la première. Ces voyages à vélo avec des élèves des classes supérieures, d’autres professeurs en organiseront les années suivantes. Parmi eux, Paul Jeanty, André Magonet , Michel Warnon et l’abbé Louis Dubois lorsqu’il était préfet de discipline.

Le résumé

Treize élèves sur les trente et un de la classe prendront part au périple (B.Cornil, P.Demarcin, JM.Detry, L.Docquier, JM.Doumont, J.Frennet, P.Gilmard, R.Lamoureux, R.Leboutte, J.Lecomte, C.Manise, V.Roland et A.Thibou).

Le matin du départ, ceux qui sont arrivés la veille et ont logé au Séminaire quittent ce dernier après avoir accompli un tour dans la cour d’honneur. Les dix-huit qui ne sont pas de la partie ont voulu être là pour saluer et encourager leurs condisciples. Mais il est difficile de reconnaître ici les visages. La caméra de l’abbé Ferminne a ses limites… Les visages des participants seront plus nets dans la seconde scène. On remarquera cependant que l’abbé Henin porte la soutane pour ce départ ; il n’enfilera le clergyman qu’après l’étape de Bastogne.

L’abbé Neyt et l’abbé Ferminne, avec les bagages dans la camionnette VW, accompagnent les élèves jusqu’à Ettelbrück au Grand-Duché. Là, chacun doit prendre en charge son barda, en partie sur le dos, en partie sur le porte-bagages de son vélo. Durant cette méticuleuse et importante opération de fixation, on peut facilement reconnaître :

- 1.11 B.Cornil, l’abbé Henin, C.Manise, l’abbé Neyt, JM.Doumont, J.Lecomte, L.Docquier, P.Gilmard (dit Pilou), R.Leboutte près de la camionnette, V.Roland.

- 1.20 B.Cornil, JM.Detry, l’abbé Henin, C.Manise, l’abbé Neyt, J.Frennet, J.Lecomte, JM.Doumont, L.Docquier.

- 1.33 R.Lamoureux, J.Lecomte, V.Roland, JM.Doumont.

- 1.42 A.Thibou, R.Lamoureux, L.Docquier, P.Demarcin près de la camionnette, l’abbé Neyt et l’abbé Henin.

- 2.08 l’abbé Neyt (de dos) et JM.Detry (avec son bonnet acheté en excursion).

- 2.16 devant le vélo appuyé contre un mur, J.Frennet et JM.Doumont.

- 2.19 A.Thibou.

Et puis l’aventure commence vraiment, mais nous n’en verrons rien, les abbés Neyt et Ferminne étant repartis à Floreffe. Pour les cyclistes, direction la Moselle et Trèves, Bernkastel, Rüdesheim, Coblence, la vallée de l’Ahr, le circuit du Nürburgring, Bell (Maria-Laach) et Houffalize.

Jacques Frennet a longuement évoqué ce périple dans la chronique publiée pour les 50 ans de sortie de la rhéto 57-58. Nous lui empruntons les quelques extraits suivants :

« Nous venions à peine de quitter le Séminaire pour des vacances bien méritées que nous le retrouvions quelques jours plus tard, le temps pour nos mamans de lessiver, repasser et préparer notre sac …, le Séminaire lieu de départ de cette première expédition cycliste. Les Condruziens, Famennois et Ardennais nous rejoindront en cours de première étape. Le dortoir avait les senteurs du repos, de l’escapade, de l’aventure.

Après un petit-déjeuner copieux servi par les Sœurs et les encouragements de l’abbé Ferminne, nous avons enfourché nos vélos, direction Bastogne, le peloton grossissant au fur et à mesure que nous progressions.

(…) Le voyage s’est poursuivi au travers de la Petite Suisse luxembourgeoise par Vianden, Echternach jusque Trèves, Bernkastel et, selon les informations précises de JM.Doumont, Rüdesheim. Nous avons dormi à l’Auberge de Jeunesse de Bernkastel au milieu des vignobles de la Moselle, escaladé les routes étroites qui sillonnaient les vignes. Je sais que Pilou (P.Gilmard) suait dans ces côtes, encouragé par Roger (Lamoureux), chaque virage étant une épreuve pour lui.

(…) Paul (Demarcin), amoureux, avait le cafard…couché, pensif, sur les berges de la Moselle transportant avec lui un spleen bien de notre âge.

(…) Avec la Moselle, nous avons abouti à Coblence, au confluent du Rhin ! Koblenz et sa citadelle. Et le Rhin nous a conduits à Bad-Neuenahr, ville d’eau, confluent du fleuve avec la rivière Ahr, aux portes de l’Eifel.

Je ne sais plus si c’est à Koblenz ou à Bad-Neuenahr, mais cela se passait dans un petit restaurant où nous avions décidé de souper. La caisse commune nous autorisait ce petit extra, imposé aussi par le temps pluvieux et des obligations naturelles…que les toilettes de l’auberge permettaient de satisfaire. Au menu, une copieuse choucroute ! Notre parler en français interpelle un client allemand qui nous accoste. C’est un ancien de la guerre 14-18, que Roger (Lamoureux) appellera « Noss pitit casque à pointe » !

– Vous fenez d’où ?

– De Belgique, de Namur !

– Ach sô, Namürrr ! Marchhhovelette, Vedrinnn. Ja, das ist schön, Namürrr! Doournéé guénéraal!

– Ah bon, vous connaissez Namur?

– Ja schön Namürrr, links Kadaaaveren, rechts Kadaaaveren, ja dat is schöne Namürrr! Noch, doournée guénéraal!

Les hasards des rencontres sont parfois surprenants. En tout cas cette rencontre a laissé à quelques-uns d’entre nous un joyeux souvenir, très loin de la réalité de la guerre, mais déjà dans le dépassement des inimitiés… avec à la clé quelques chopes à l’œil !

Par la vallée très encaissée de l’Ahr, traversée sous la pluie, nous avons découvert le merveilleux massif de l’Eifel, le circuit du Nürburgring, le lac de Maria Laach et l’abbaye cistercienne. Puis ce fut le retour en Belgique par Saint-Vith et Houffalize où nous avons passé notre dernière nuit, hébergés par le Doyen du lieu, un ancien de Floreffe…

Le lendemain, nous sommes repartis, à la fois tristes que l’aventure se termine, mais ayant pris la décision de recommencer dans un an, à la fois heureux de retrouver enfin des vacances en famille…ou, Paul, celle qui te manquait, un soir, le long de la Moselle !

Notre petit peloton s’est ensuite réduit, perdant unité par unité, pour nous retrouver à quelques-uns chez l’abbé Dubois, à Faulx-les-Tombes. »

Commentaires de Jacques Frennet et Jean-Marie Detry