Le colombier a été édifié vers le milieu du 17ème siècle, sous l’abbatiat de Charles de Severi. C’est le temps de l’art baroque. À Floreffe, beaucoup de réalisations datent de cette époque : les stalles, le réfectoire, la salle du chapitre, les murs des terrasses et les tourelles, la galerie toscane, etc.

Comme son nom l’indique (« pigeonnier » ou « colombier »), ce bâtiment servait à abriter des pigeons domestiques. L’appellation de colombier est réservée au pigeonnier « à pied » : un bâtiment isolé, en forme de tour – comme ici –, dont les parois intérieures sont intégralement occupées par les nichoirs (boulins).

Les colombiers étaient un privilège réservé aux grands propriétaires terriens. C’était la marque d’un statut, le signe d’une importance économique. L’abbaye de Floreffe était en effet une des plus riches du comté de Namur. Les pigeons étaient un mets apprécié. De plus, leur fiente constitue un engrais précieux et très recherché pour les cultures exigeantes (vigne, potager, verger…).

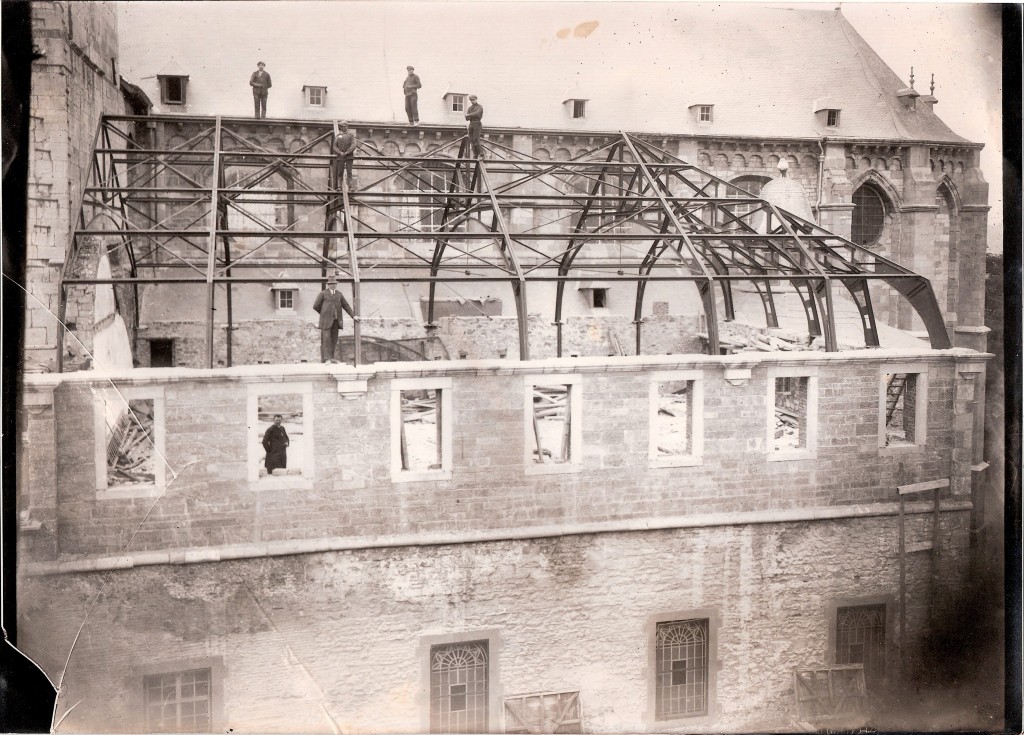

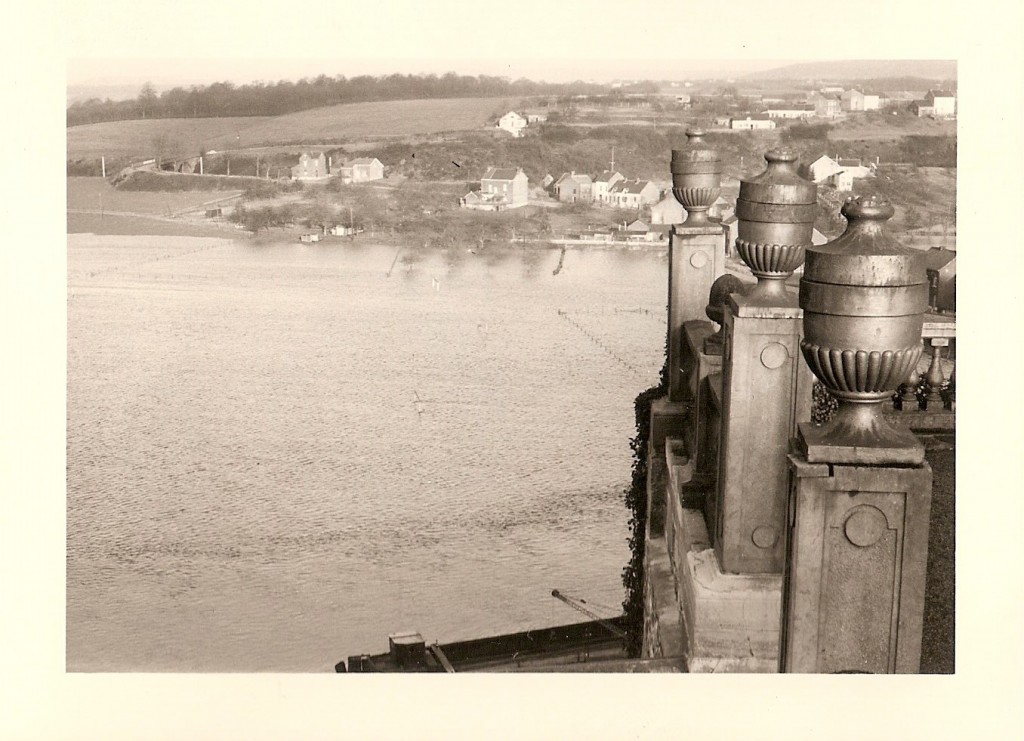

Sur cette carte postale envoyée en 1912, un étang baigne un côté de l’édifice. Au 18ème siècle, il était deux ou trois fois plus vaste et la tourelle était isolée au milieu de cette étendue d’eau. L’étang était alimenté par le ruisseau du Wéry et fournissait la force motrice pour le moulin-brasserie et pour deux autres moulins qui le suivaient. Sur notre document, le colombier n’a pas encore les annexes qui seront construites plus tard.

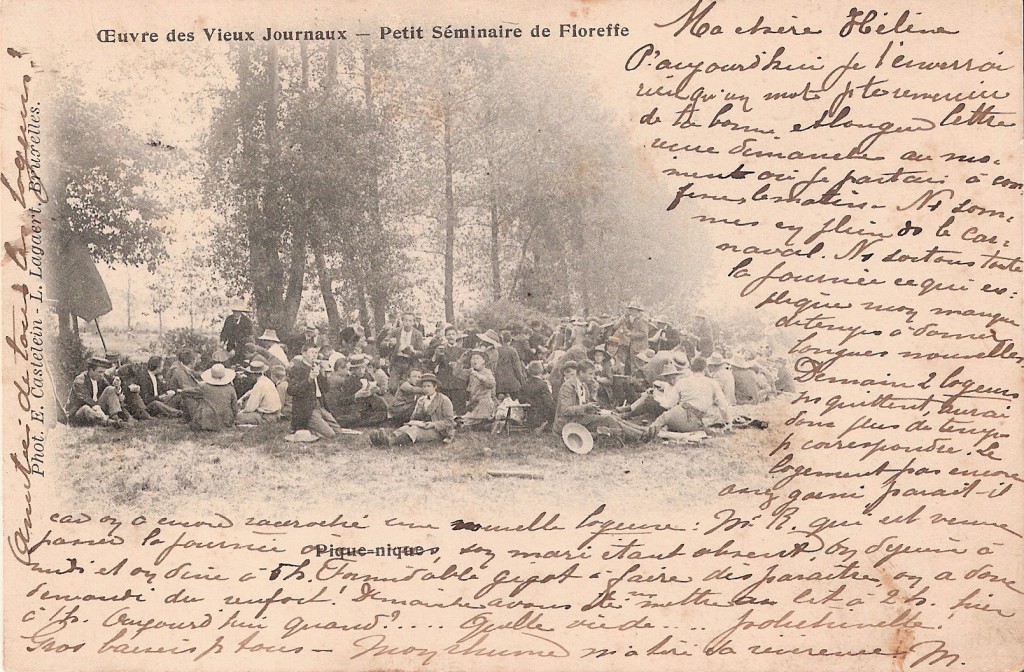

En 1819, l’abbaye voit ses locaux occupés par un petit séminaire. La superficie de l’étang sera réduite et remplacée par un potager. À la fin des années 1930, M. Joseph MOREAUX et son épouse Esther ANDRÉ s’y installeront, lui, en qualité de jardinier, elle, occupée aux cuisines du Séminaire, alimentées en légumes frais par le potager. La famille MOREAUX en déménagera vers 1970, à l’époque des travaux de la N90.

Le colombier est aujourd’hui la propriété de la Commune de Floreffe. Il a été restauré en 2009-2010. Il est prévu qu’il soit entouré d’eau, comme il l’était à l’origine.

Nous avons glané ces renseignements auprès de Jean LOMBET (collaborateur habituel et précieux), Ghislaine LOMBA (Nouvelles Glanes, numéro 22) et André LESSIRE (Nouvelles Glanes, numéro 2). Qu’ils en soient vivement remerciés.