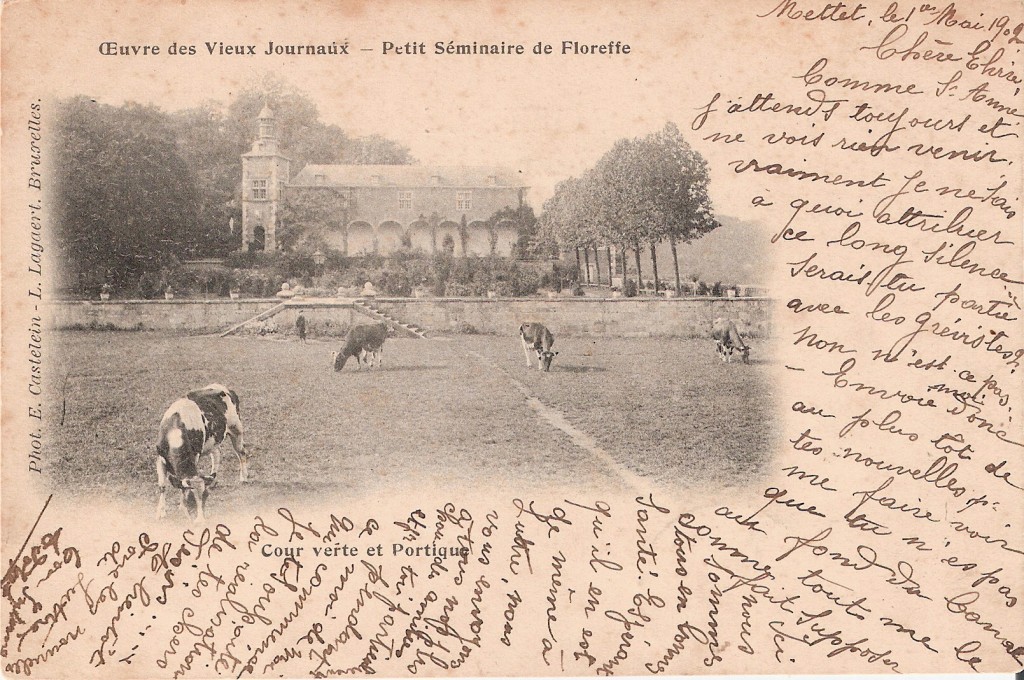

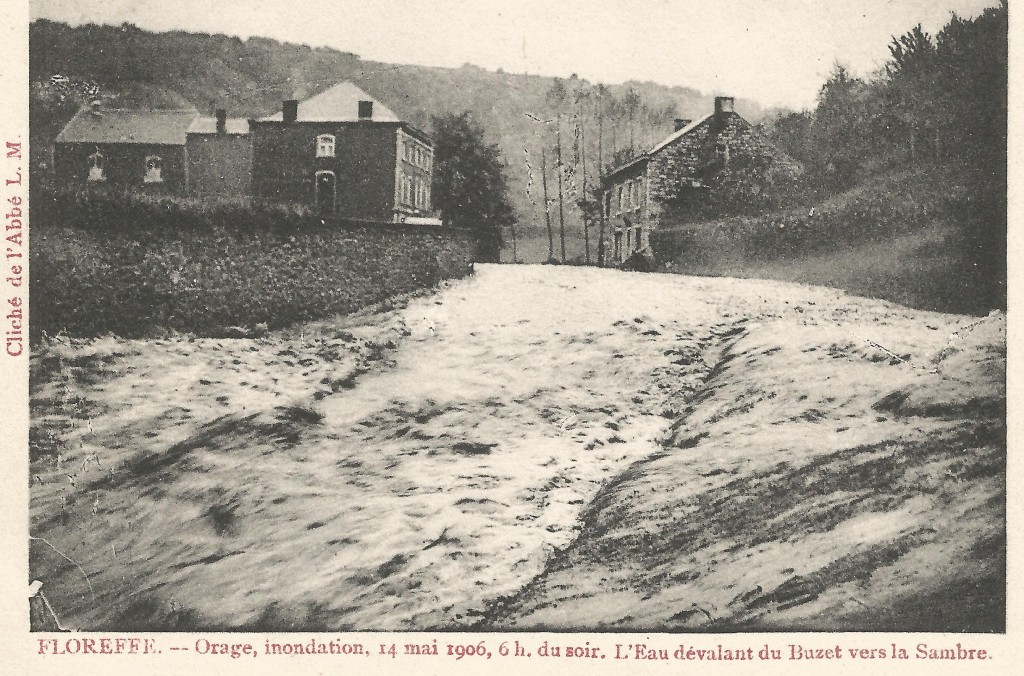

Les deux cartes postales suivantes font partie d’une série de treize clichés de l’abbé Léon Motus.

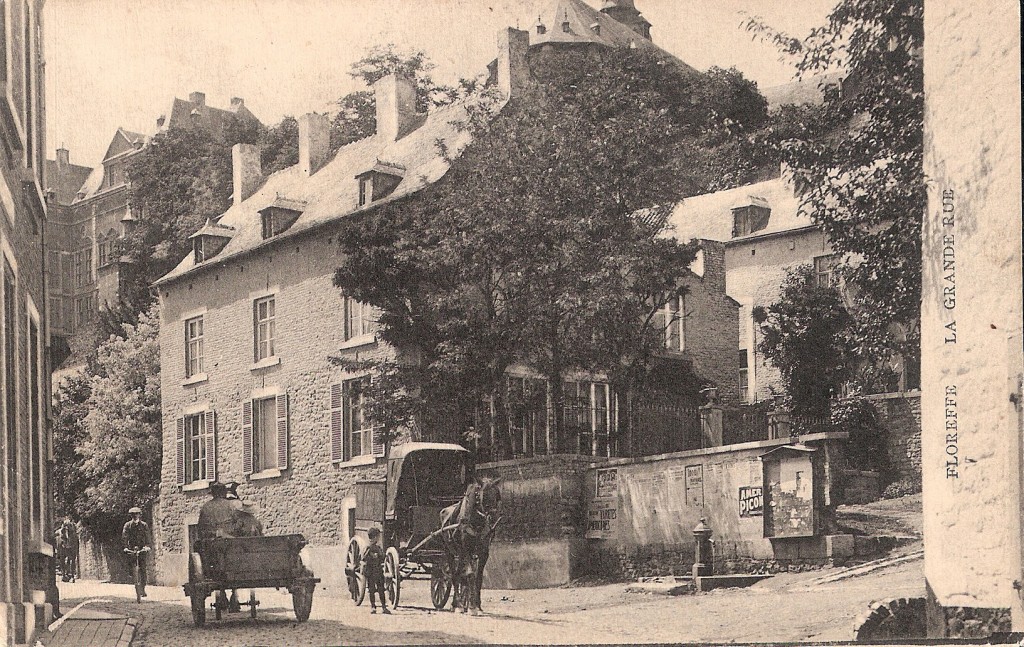

La première, « Orage, inondation, 14 mai 1906, 6 h. du soir. L’Eau dévalant du Buzet vers la Sambre », est une photo prise depuis le bas de la côte qui mène au Séminaire, au-devant de la Porte Blanche.

Ce jour-là, un orage exceptionnel s’est abattu sur Floreffe et les villages avoisinants (Bois-de-Villers, Sart-Saint-Laurent).

D’où venaient les eaux ?

Du Wéry, le ruisseau qui passe dans Floreffe. Le bassin versant de ce ruisseau se subdivise en deux sous-bassins : l’un orienté vers Buzet et reprenant une grosse partie du bois de la Marlagne (en cet endroit, il est appelé soit le ruisseau de la Marlagne, soit le ruisseau de Floreffe) ; l’autre est orienté vers Sart-Saint-Laurent. Un des rus qui l’alimentent prend sa source à la « Fontaine Saint-Laurent ».

Les deux sous-bassins se rejoignent derrière le restaurant « Le Relais gourmand ».

Pourquoi ces précisions ?

Elles montrent que le bassin versant du Wéry est étendu. Et si l’orage est resté longtemps sur place, on comprend mieux que le bassin du Wéry, pris dans son ensemble, ait reçu une quantité très importante de précipitations. (renseignements fournis par M. Bernard SOUGNEZ)

À gauche, sur la photo, on distingue les bâtiments de la brasserie PÊTRE, aujourd’hui démolis. L’abbé Lombet (élève au Séminaire de 1946 à 1954) se souvient que la cheminée du moulin-brasserie (disparue également) avait été construite par la brasserie PÊTRE, qui a fonctionné jusque dans les années 40 et a occupé une partie des bâtiments du moulin. « À midi, au réfectoire, on buvait de la bière de la brasserie Pêtre. »

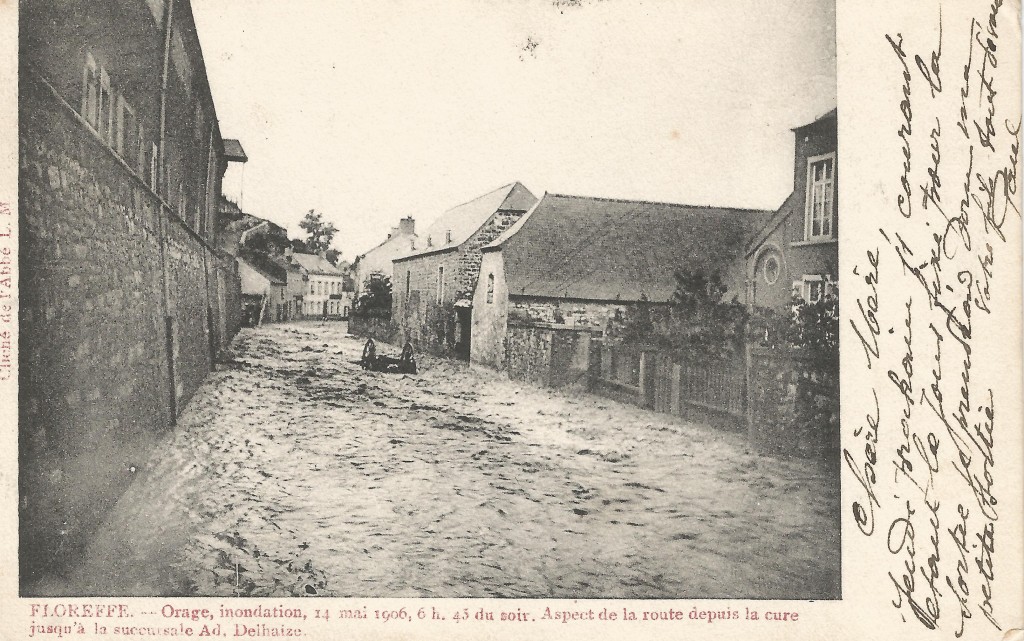

La deuxième photo est intitulée « Orage, inondation, 14 mai 1906, 6 h. 45 du soir. Aspect de la route depuis la cure jusqu’à la succursale Ad. Delhaize ».

La photo est prise depuis le porche qui mène au moulin-brasserie et à l’école primaire, presque en face de l’ancien presbytère. La route est devenue un torrent, longeant le mur du bâtiment appelé maintenant le Landoir. On voit l’auvent d’un monte-charge, aujourd’hui disparu, qui servait à monter les grains. Il faisait partie du dernier moulin qui a fonctionné là-bas. Cet espace a été occupé par une centrale électrique qui fournissait le courant au Séminaire. Au milieu de la route : une charrette renversée, emportée par les eaux.